|

�@�@

���s����敽�쓌�S�|�S�|�P�R

|

|

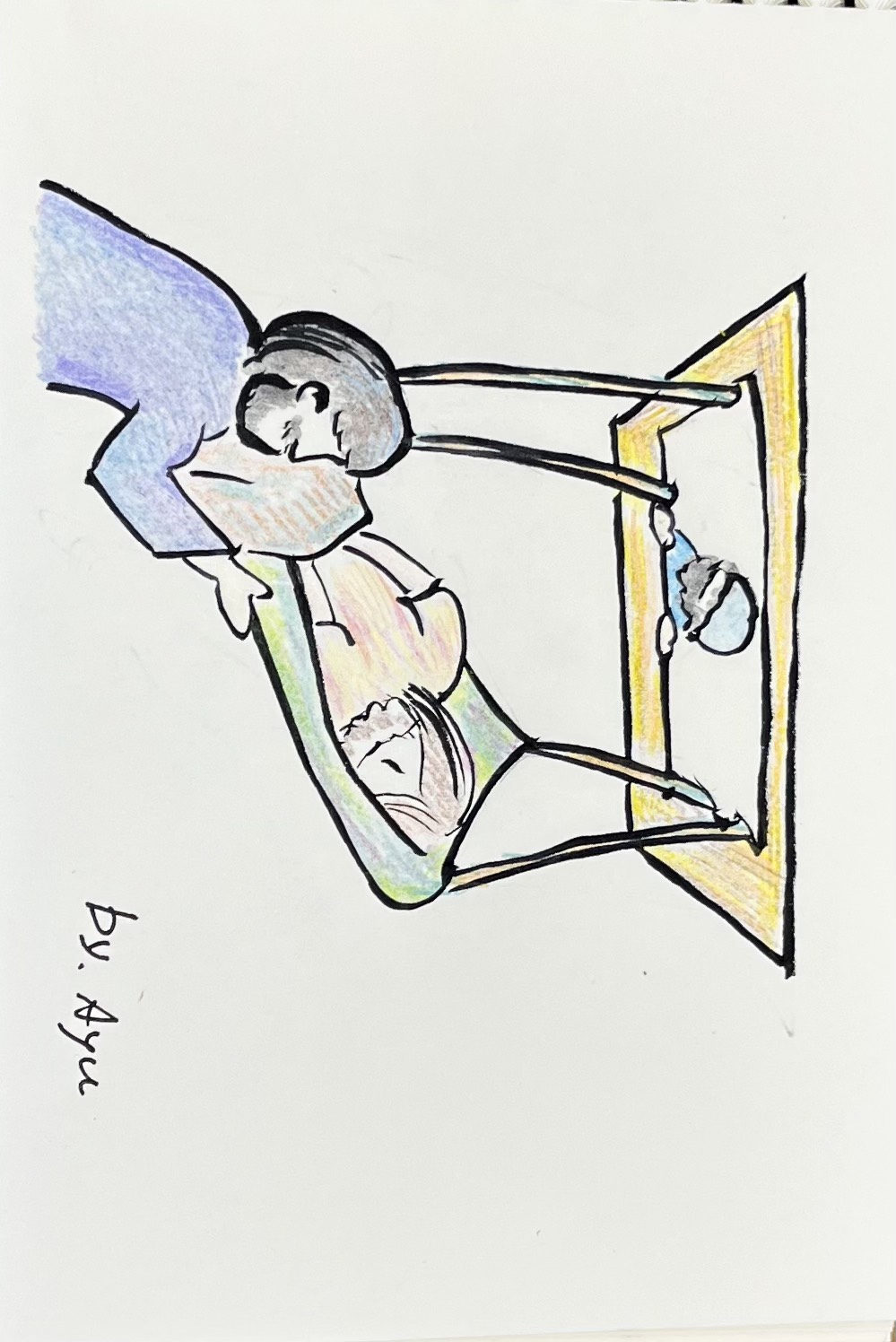

�@�����j���ɕ���o�v�e�X�g����ōs����u��q���b�Z�[�W�i�����j�v�̗v�|���f�ڂ������܂��B

�@�u�C�G�X�̌��ЂƂ́v

��2026�N1��18���i���j�@�@�@�@�@���� �L���q�@�q�t

�������F�}���R�ɂ�镟���� 2��1�`12��

�@�����ɕ`����Ă���u�Ɓv�́A�J�t�@���i�E���ɂ������y�g���ƃA���f���Ƃ��イ�Ƃ߂̉Ƃł��B�M�a��������C�G�X�Ɏd���n�߂����イ�Ƃ߂́A�C�G�X�̐鋳�����̂��߂Ɏ����̉Ƃ��J�����܂����B1��33�߂ł́A�����̐l�����イ�Ƃ߂̉Ƃ̌ˌ��ɏW�܂�܂����B2��ڂ̉Ƃ̊J���ł��鍡���̉ӏ��ł́u�吨�̐l���W�܂����̂ŁA�ˌ��̕ӂ�܂ł����܂��Ȃ��قǂɂȂ����B�v�ƃC�G�X�̉\���Ă���Ă����吨�̐l�X���A�Ƃ̒��ɏ�������Ă��܂��B�ˑR�̂��Ƃ�����1��ڂƂ͈Ⴂ�A�ЂƂ�ł������̐l�ɁA�C�G�X�̘b���Ăق����A�C�G�X�̋Ƃɂ���ċ~���Ăق����Ɗ���āA�����̉Ƃ����ŊJ�������̂��Ǝv���܂��B�u�Ƃ̋���̂͂��܂�v�ƍl���Ă������ł��傤�B

�@����̓C�G�X�E�L���X�g�������ē������ꏊ�Ƃ��ċF��̒��ŕ������̂ł��B�ł��킽���������������邱�Ƃ��ł��鏬���ȏꏊ�ɂ́A�L���X�g�̏o���������ׂĎ��߂邱�ƂȂǁA���������ł��Ȃ��̂ł��B����͊J�����ׂ��ꏊ�ł���Ƃ������Ƃ��ے��I�ɂ���킳��Ă���G�s�\�[�h�Ȃ̂ł��傤�B

�@�C�G�X�́A�o�v�e�X�}�̂��ƂɁA�V���Đ��삪���̂悤�ɍ~��̂����グ���悤�ɁA�V���j���Ē����̐l���肨�낷�l���������グ�܂����B�C�G�X�͖ڂɂ͌����Ȃ��ނ�̌����̖{�������߂܂��B�F���v���A�ނ����킳��Ă����߂��ꏏ�ɕ����l�����ɁA�C�G�X�͐V�������n���J�����ƂɂȂ������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B1�͂ɂ͂Ȃ��������Ƃ��A���̏o��������͂��܂��Ă����܂��B�܂�C�G�X�͗��@�w�҂�������̔���ᔻ�ɂ��炳���悤�ɂȂ��Ă����̂ł��B�ߐl�Ƃ���Ă������Ől��a�l�A�Ⴊ���҂������A�����A���ɐH�����A�ށE�ޏ���̒��ԂƂȂ��Ă����̂ł��B

�@�j���J���ꂽ�̂̓C�G�X�̐������ł���A���̂��炾�ł��鋳��Ȃ̂ł��B�a������A�߂��͂��C�G�X�̌��Ђ��A�����ȏꏊ�ɕ����߂Ă������Ƃ͂ł��Ȃ��̂ł��B

�@�u�������đ傫�Ȃ��邵�v

��2025�N12��21���i���j�@�@�@�@�@���� �L���q�@�q�t

�������F���J�ɂ�镟���� 2��1�`20��

�@�́A�߂Ă����ۈ牀�ł́A�N������𒆐S�ɖ��N�~�a���Ɏ��g��ł��܂����B�N��������ςɃN���X�}�X�̕����������̂��������q�ǂ������͑��h�Ƃ�������̂܂Ȃ����Ō��߂Ȃ���A���̂����̂�Z���t���o���Ă��܂��āA�V�т̒��ō~�a��������������悤�ɂȂ�܂��B����ȏ������N���X�̎q�ǂ�������1�Ԑl�C�́A�}���A�����Z�t����ł͂���܂���B�V�g�ł��A�r�����ł��A���m�ł�����܂���B��Ԑl�C�͏h������ł����B�������q�ǂ������͏h������ƃ}���A�ƃ��Z�t�̂��������x�����x���J��Ԃ��܂��B�킽���͂��̂قق��܂����p����D���ŁA����������ȕ��ɍ����Ă���l�����������҂ɂȂ肽���ȂƎv���Ă��܂����B

�@�������킽���͂��鎞�A1���̊G�ɕ`���o���ꂽ�N���X�}�X�ɏՌ����܂����B16���I�̃h�C�c�ŃA���u���q�g�E�A���g�h���t�@�[�Ƃ�����Ƃ��`�����u���Ȃ��v�Ƃ�����i�ł��i�����}�j�B�킽�������������ꂽ�A�ƒ{�����̒��̎����t���ɐQ�����ꂽ�C�G�X�E�L���X�g�ł͂Ȃ��A�A���g�h���t�@�[�́A�ǂ����ꗎ�����p���̕��A�ɁA�}���A�ƃ��Z�t�A�����Đ��܂ꂽ����̃C�G�X��`���܂����B

�@�m���ɕ������͂����u�z�ɂ����Ŏ����t���ɐQ�������v�ƋL���Ă��邾���ŁA�ǂ��ɂ��u�n�����v�u�ƒ{�����v�Ƃ������t�͂Ȃ��̂ł��B���̊G�ɂ͐l�̐��̍��o���łƐ_�̌��̃R���g���X�g����ۓI�ɕ`����Ă��܂��B���Ȃ�Ƒ����u���ꂽ�ł̐[�������m�ɕ`���o����Ă���̂ɁA�����Ɍ��킳�ꂽ�����Ȃ�Ƃ��D�����A�ł������ł���悤�Ɋ����܂��B

�@�u���͂�݂̒��ɋP���Ă���B�����āA��݂͂���ɏ����Ȃ������v�i���n�l1�F5�j

(A.Altdorfer: Heilige Nacht)

(A.Altdorfer: Heilige Nacht)

�@�u�҂�т��������v

��2025�N12��14���i���j�@�@�@�@�@���� �L���q�@�q�t

�������F���J�ɂ�镟���� 1��39�`56��

�@����ɗ���悤�ɂȂ��ĊԂ��Ȃ������A�N���X�}�X�̑O�ɑҍ~�߁E�A�h�x���g�Ƃ������Ԃ��߂������Ƃɂ��āA�u�ǂ�����2000�N���̂ɐ��܂ꂽ�C�G�X�E�L���X�g�̒a�����A�҂̂ł����H�v�Ǝ��₳�ꂽ���Ƃ�����܂��B�m���ɁA�L���X�g���Y�܂��O�̎���̐l�X���A�a�����ꂽ�L���X�g�̒a����҂��]��ł������Ƃ͂킩��܂����ǁA�ǂ�����2000�N���̂ɂ����܂�ɂȂ������̍~�a��҂̂ł��傤�B

�@���̓A�h�x���g�ɂ͂����ЂƂ�ȈӖ�������܂��B����̓L���X�g���Ăї�����u�ėՁv�ł��B�ėՂ͉p�ꂾ��the Second Advent�ƌ����܂��B�킽�������Z���̎��ɔ����Ă�����������ɂ��A�@�ҍ~�߁i�N���X�}�X�O��4�T�ԁj�A�ėՂƏ����Ă���܂����B�_�����E�����������Ƃ��ɁA�L���X�g�͍Ăї�����B���̏��߂̎�����Ƃɍs�����̔ӎ`�̎��ɂ��K���m�F���Ă��邱�Ƃł�����A�킽�������̓L���X�g�����������҂��]�ޕ��݂����Ă���̂ł��B

�@�u�҂v�ƌ����ƁA�g�I�ɃC���[�W���Ă��邩������܂��A�A�h�x���g�́u�҂v�͂����Ɣ\���I�Ȃ̂��Ǝv���܂��B�A�h�x���g���ꌹ��adventure�i�`���j�Ƃ����P��ɂ́A���璧��ł����\���I�ȃC���[�W������Ǝv���܂��B���{��̃C���[�W�́u�҂v�ł͂Ȃ��āA�A�h�x���`���[�I�ȁA��������Q�����āu�҂v�C���[�W���A�h�x���g�ɂӂ��킵���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

�@���J�ɂ�镟����1�͂̃}���A���V�g�����������Ƃ��m�F���邽�߂ɓ����o���܂��B

�@�V�g����Ƃ�ł��Ȃ����m�����}���A�́A�ǂ��ɂ��u�킽���͎�̂͂����߂ł��B�����t�ǂ��肱�̐g�ɂȂ�܂��悤�ɁB�v�i38�߁j�ƌ����܂������A���̌�͌��t�������܂��B�܂����M���^�ł�����A����ɉ��������Ă��N�ɂ��M���Ă͂��炦�Ȃ��Ǝv���Ă��������킩��܂���B�}���A�̒u���ꂽ��@�́A����ɐ�����킽�������̑z����₷��A�댯�ɂ܂�Ȃ����̂ł����B�}���A�̒��ɂ͂������ЂƂA�V�g���玦���ꂽ�u�e�ނ̃G���T�x�g���g�������Ă���v�Ƃ������������ł����B������������}���A�����S�ł��鋏�ꏊ���ǂ����A�ۏ͂���܂���B�ޏ��͂��̂������ЂƂ̏��ɂ����A����������100�L���قǗ��ꂽ�G���T�����ߍx�̃G���T�x�g�̉ƂɌ������܂��B

�@�u�A���Q���X�ӂ����сv

��2025�N12��7���i���j�@�@�@�@�@���� �L���q�@�q�t

�������F���J�ɂ�镟���� 1��26�`38��

�@�A���Q���X�c�E���g���}�������ʃ��C�_�[�ɏo�Ă�����b�̖��O�H���������A�����ɓo�ꂢ�����܂��B�A���Q���X�Ƃ̓M���V����Łu�g�ҁA�`�߁v�̂��Ƃł��B�V����175����o�Ă��܂��B���̑������A�_����̎g���A�g�҂ł��Bangel�u�V�g�v�̌ꌹ���A���Q���X�Ȃ̂ł��B�����̉ӏ��ɏo�Ă���A���Q���X�ɂ̓K�u���G���Ƃ������O���L����Ă��܂��B�����̃_�j�G�����ƃ��J�������ɁA��ȃ��b�Z�[�W���g���ēo�ꂷ��A���Q���X�ł��B

�@�o�v�e�X�}�̃��n�l�̒a���A�����ăC�G�X�̒a�����A���Q���X�E�K�u���G���͓`���܂��B���̓�l�̒a�����ʁX�ɁA���R�ɋN�������̂ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃ��K�u���G���̑��݂�����ł��܂��B�����Ƀ_�j�G�����������Ƃ��Ȃ��肪���邱�Ƃ������悤�Ƃ��Ă���̂ł��傤�B

�@���J�������͑����ł���g�k���s�^�ƍ��킹�āA�L���X�g���̏��㋳��̗��j�������L�����Ƃ��Ă��܂����A�C�G�X�E�L���X�g�̎��ォ��n�܂��Ă���̂ł͂Ȃ��A���̔w�i�ƂȂ��Ă��鎞����f���o�����Ɠw�͂��Ă��܂��B���X�̑卑�Ɏx�z����ꑮ��������ł̎���̒��ɁA�_�̊�]���������A�������m���ɏh���Ă���̂��ƌ���Ă���̂ł��B

�@�u�_�ɂł��Ȃ����Ƃ͉���Ȃ��v�ƃK�u���G���̌�邱�Ƃ͑�_�ł����A���̌��t��M����҂�_���K�v�Ƃ��Ă���Ƃ������ƂɋC�Â�����܂��B�����̐g�ɋN���邱�Ƃ�_�̈ӎv�Ƃ��Ĉ����Ă����҂�_�͌Ăяo�����̂ł��B�}���A�̐g�ɋN�������o�������͂��������ŏ����������Ă��܂����A������Ȃ��ĒH��ƁA����̍r�g�ɖ|�M����Ȃ���A�u�����t�ǂ���A���̐g�ɐ���܂��悤�Ɂv�Ƃ����F��ɐ������}���A�̐l�������A���ɔ����ė���悤�Ɋ����܂��B

�@�����̃A���Q���X�͓V�I�ȑ��݂����łȂ��l�Ԃł���u�g�ҁv���w�����Ƃ�����܂��B��������Ȃ��ɂ�����炸�A�_�̓A���Q���X�����킵�u�_�ɂł��Ȃ����Ƃ͉���Ȃ��v�ƁA����̈łɊ�]��������̂ł��B���̎������_�̃A���Q���X�͂ǂ��ɁA�ǂ�ȕ��ɗ��Ă��A���Ă���ł��傤���B

�@�u��]�̂��邵�v

��2025�N11��30���i���j�@�@�@�@�@���� �L���q�@�q�t

�������F���G���� 3��1�`5��

�@�C�G�X�E�L���X�g�̍~�a���j���N���X�}�X�Ɍ������A�h�x���g�i�ҍ~�߁j�ɓ���܂����B�A�h�x���g�̂낤�����ɉ��ЂƂ���܂��B�L���X�g���̗�ł́A�A�h�x���g����V����1�N���͂��܂�܂��B�܂�A�܂��u�҂��Ɓv���V����1�N�̂͂��܂�Ȃ̂ł��B�N���X�}�X�Ƃ������́A4�T�ԂƂ������Ԃ��߂���A�҂��Ă��悤�����܂����A�N�ɂł�����Ă��āA�ʂ�߂��邱�Ƃł��傤�B����Ȃ̂ɁA�킽�������͂킴�킴�u�҂v�̂ł��B

�@�l���Ă݂�Ɓu�҂��Ɓv�ɂ͌o�ϓI�Ȋi���͂���܂���B�w����E�����W����܂���B�o���͈�؊W�Ȃ��̂ŁA�q�ǂ�������҂���ʂ��Ȃ��B���ʂ��A���̐F���A�n���f�B�L���b�v�̂���Ȃ����W�Ȃ��B�Z��ł���Ƃ��������Ȃ��B���̐l�̎����Ă�����̂ɑS���W�Ȃ��A�ǂ��̂���ł��u���҂v�Ƃ������Ƃɂ����āA�킽�������͕����ɁA�����n���ɗ��̂ł��B�����_�ɐM�����邱�ƁA�_�����Ă������邱�Ƃ�M����ӎv�������ƁA����1�_�ɂ����Ă̂݁A����͐��N�������܂��B

�@�킽�������ɂ͌��E�����邩��ł��B�ǂ�ȂɌ����l�ł��A�ǂ�Ȃɂ����������Ă��Ă��A�ǂ�Ȃɐl�C�������Ă��A���͂������Ă��A�l�ɂ͌��E������܂��B�r���ɕ��邵���Ȃ����Ƃ�����B�ǂ�ǂ�ł��[���Ȃ��Ă������ŁA��������o�Ȃ����Ƃ�����B���ꂪ�킽�������ł��B���������ׂĂ̐l�ɂ͐_��҂��Ƃ��c����Ă���̂ł��B���Ƃ����ׂĂ�D���Ă��A��̂Ƃ���҂Ƃ������Ƃ��킽���������炾����D�����Ƃ͂ł��܂���B�킽�������̌��E�����ׂĂ̏I���ł͂Ȃ��A��������_�͉��������Ȃ����B�_���킽�������̓�������Ă��Ă��������Ă���̂ł��B���̐M���đ҂ӎv�́u�F��v�Ƃ����������邱�Ƃ��ł��܂��B

�@�킽�������̐S�̈�ԉ��ɃL���X�g�����}������u�F��v����V����1�N���n�߂܂��傤�B���ꂪ�L���X�g���̗�ł��B�F��̒��ŗ��̂ЂƂ�Ƃ��Ď�̑O�ɗ��Ƃ��A�_�͂킽�������̂������ɏh���܂��B���̂Ƃ��A�^�������т́A���ꂩ����D���邱�Ƃ̂Ȃ���̖��̕�ł��B�{���̃N���X�}�X�̕�ł��B

�@���̃A�h�x���g���̎�̓��A�킽�������ɗ^�����Ă���݂��Ƃ̓��G����3�́B�_�̗삪���ׂĂ̐l�ɒ������Ƃ�����]�̌��t�ł��B

�@�u��̓��̂��邵�v

��2025�N11��23���i���j�@�@�@�@�@���� �L���q�@�q�t

�������F���G���� 1��1�`15��

�@���T����A�h�x���g�i�ҍ~�߁j�ɓ���܂��B�L���X�g���̗�ł̓A�h�x���g����1�N���n�܂�܂��̂ŁA������1�N�̍Ō�̓��j���Ƃ������ƂɂȂ�܂��B

�@���{�̗�ƌ����u��\�l�ߋC�v�B���t��2������1�N���n�܂��āA1�N���S�̋G�߁E�t�ďH�~�ɕ����A����ɂ��ꂪ�U���ɕ������Ė��O������A���̎������̎����ɐ�����ƂƖ��������m�b����ɂ���Ă��܂����B���́u����v�ɂ�����A�l�b�g�Œ��ׂ�Ɓu�Ⴊ�~��n�߂邱��B�܂��A�ς���قǂ͍~��Ȃ����Ƃ���A����ƌ���ꂽ�悤�ł��B�X���t�𗎂Ƃ��A�k�̎������F���Ȃ��Ă����B����ȗl�q�����Ȃ���A���N��N�����b�ɂȂ������ɂ��Ε����������B�v����������������B�������ŋ߂ł́A����ȍʂ�L���Ȏl�G�͉��g���ł����������āA����Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂����B�Ẵ{�����[�����ǂ�ǂ�傫���Ȃ���1�N�̔������炢���߂Ă��܂��Ă��܂��B�킽�������͎q�ǂ������ɁA�u���{�ɂ͐́A�l�G�Ƃ����̂������Ăˁv�Ƌ����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ȃ�������Ă��܂��Ă���E�E�E�̂ł͂Ȃ����ƌ��O���܂��B

�@���G�����́u��̓��v�ɂ��Č��܂��B���̎�̓�������O�ɁA�_�ɗ����A��ƌĂт����Ă��܂��B1�͂ɂ͌����ЊQ���̂Ƃ�ł��Ȃ��u���Ȃ��̑唭���v���`����Ă��܂��B�u���ݐH�炤���Ȃ��̎c�������̂��A�ڏZ���邢�Ȃ����H�炢�A�ڏZ���邢�Ȃ��̎c�������̂��Ⴂ���Ȃ����H�炢�A�Ⴂ���Ȃ��̎c�������̂��A�H���r�炷���Ȃ����H������v�@�w�u���C��̕��@�ɂ͌��݁E�ߋ��E�����Ƃ�������������܂���̂ŁA���ꂪ�ߋ��ɋN���������Ƃ��A�����ɋN���邱�Ƃ��\������Ă���̂��A���f�ł��܂��A���ۂɂ͂��ׂĊ����`�Œf���I�ɏ�����Ă��܂��B

�@����A�u��̓��v�ɂ��ẮA�������`�ŋْ����������Č���Ă��܂��B�u�����A����ׂ�����B��̓����߂Â��B�S�\�҂ɂ��j�ł̓�������v�i15�߁j

�@�u���̂��̎�̈��́v

��2025�N11��16���i���j�@�@�@�@�@���� �L���q�@�q�t

�������F�A���X�� 5��1�`17��

�@�����̃��b�Z�[�W�ɂ͂��Ƃ��Ɓu���R�̎�̈��́v�Ƃ����^�C�g�������Ă��܂����B���́u���R�̎�v�i�G���w�C�E�c�F�o�I�[�g�^14�C15�߁j�Ɩ��_�̖��O�͐����̒���300�炢�o�Ă�����̂ł��B�킽���́u�푈�̐_�v�u�R�_�v�݂����Ȃ̂ŁA�����ƌ����Ŕ����Ă��܂����B

�@�u���R�̎�v�ɓ����I�Ȃ̂͗a�����ɑ����o�Ă��邱�Ƃł��B�C�U������80�炢�A�G���~����G�[�L�G���ɂ������g���Ă��܂��B�����I�ɍł������g���Ă���̂̓n�K�C��(�S2�́j�A�[�J�������i�S14�́j�A�}���L���i�S3�́j�̂R�̏��a�����ɍ��킹�Ė�100��o�Ă��܂��B���̂R�̓o�r�����ߎ�����A���ė������Ƃɏ����ꂽ���̂ŁA�j�ꂽ�̋��̒���_�a�A��ǂƋ��ɐM�����̂����Ē������߂Ɍ��ꂽ���̂ł��B

�@�_�̍ق����]����̕��������a�����ŁA�_�̖����u���R�̎�v�ƌĂ�Ă���̂ł��B���Ƀ��V���A�L�Ȃǁu����v��������ʂɂ͏o�Ă��܂���B��������l����ƁA�_�̌R���I�ȋ�����\�����Ƃ��Ă���Ăі��ł͂Ȃ��ƋC�Â��܂��B

�@�A���X���ł������ł��B�u����ƃI���I����A�łɕς��c�v�i5�F8�j�Ƃ���悤�ɁA�����̑n���Ƃ������x�z����_������Ă��܂��B�n���̐_���n�E�F�̈��|�I�Ȓ��z�����\������Ă���ƌ������Ƃ��ł��܂��B

�@�c�F�o�I�[�g�̌ꍪ�ƂȂ��Ă���c�@�[�o�[�Ƃ����P��͑n���L��2��1�߂Łu�V�n�����͊������ꂽ�v�́u�����v�ɂ������B�V�ƒn�Ƃ��̊Ԃɂ��邷�ׂĂ����n��ɂȂ�ꂽ���A���̌Ăі��Ƃ��Ă��̖������܂ꂽ�̂ł͂Ȃ����ƍl���܂��B�u�V�ƒn�A���̊Ԃɂ��邷�ׂĂ̂��̂������n��ɂȂ�����v���k�߂āu���̂��̎�v�ł��B

�@�A���X�́u���̂��̎�̈��́v���̂��܂����B�킽�������͂��̌�A�傫�Ȓn�k���P�������ƁA���̌�A�b�V���A�鍑�ɂ���ăC�X���G�����łڂ������j���m���Ă��܂��B�����̐l�������{���Ɏ��̂ł��B

�@�킽�������͋��P�I�ɁA�Ί݂̉Ύ��Ƃ��āA������ǂ�ł��Ȃ����Ɩ���܂��B�u���̂��̎�̈��́v�͍��̎���ɂ������Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

�@�u�킽���͂Ȃ��A���Ȃ��̒��Ɂv

��2025�N11��9���i���j�@���c�������j�����E���������@�@�@�@���� �L���q�@�q�t

�������F���� 139��13�`19��

�@�킽���͓�l�ڂ̂��ǂ����Y���ƁA�y���Y�イ�݂����ȏǏ���o�����܂����B���̎����A���̏o�ŕ��̘A�ڂ������Ă��āA���Ɍ������̂ł����A���̒��͐^�����ʼn����l����ꂸ�A�A���������ɋ����Ȃ���d�b��������ƁA���̏�ł�����Ƃɂ��Ă��������܂����B���̎��̋C�����͂悭�o���Ă��܂��u�����āv�ƌ������Ƃ̑�����l���邫�������ɂȂ�܂����B�킽���́u�����āv�Ƃ������t���邱�Ƃ͂ł��܂���ł������A�S�̋��т������ƕ�������Ă�����āA���������Ƃ��ł��܂����B

�@����139�҂�ǂނƁA�킽��������l���A100�N�����Ă�����y�����āA���܂��ɋ��낵���͂ɂ���ċ����ׂ����̂ɑ���グ���Ă���̂��ƌ����Ă���̂��Ǝv���܂��B�����̗͂Ő����Ă���Ǝv���Ă���̂�����ǁA�{���͐_�̂����̒��ő�Ɏ���āA��������グ���Ă���r���Ȃ̂��ƌ����̂ł��B�_�̌v�炢�͋M���āA��������������������Ȃ��B�������瓦���o���ĉʂĂ��ɂ߂�����ł��A����ς�_�̂܂Ȃ����̂��������ƌ����̂ł��B

�@�_�̂܂Ȃ���������鐢�E�ɁA�V�����Q�����Ă������������Ԃ����ɁA�S����̏j�����F���q������������Ɏ��܂��傤�B�悤�����I���������Ԃ����B�������傤�Ԃ���A�����Ă��A�]��ł��A�����Ă��A�܂������オ���Ă䂭�ׂ��������o���āA�����o���͂�_���܂͂����Ƃ��Ȃ��̒��ɑ���グ�A�͂�����ł��������Ă��邩��A�����炾�����傤�ԁB�������ł������傤�ԁB�������Ă��܂��B

�@�u�߂��݂̙��K(�ق�����)�v

��2025�N11��2���i���j�@�@�@�@���� �L���q�@�q�t

�������F�A���X�� 1��1�`2�߁A2��6�`16��

�@�샆�_�̃e�R�A�Ƃ������ɁA�r�������A�C�`�W�N�K���͔|����A���X�Ƃ����l�����܂����B�ނ͎����̍��E�샆�_�ł͂Ȃ��A�o�q�̍��̂������k�C�X���G���ɗa���҂Ƃ��Č��킳��܂����B

�k�C�X���G���͑�13�ツ���u�A��2���̎����B���̕������A�V���͏h�G�A�����ɒD���Ă����y�n�����߂��A�\����������̗̓y�����܂����B�܂����ʂ��p�����������u�A���̎�r�ɂ��A�o�ϓI�ȐⒸ�����}���܂��B���̃����u�A��2���Ɏd�����a���҂̂ЂƂ�̓��i�ł����i�L��14�́j�B���i���̕��ꂩ��l����ƁA�a����{�ƂƂ��Ă����l�ł����u���������A�������A�������v�̎O�_�P��`�Ɋׂ��Ă����ƌ�����̂�������܂���B

�@���ăA���X�͖����A�_�������炷���R�̌b�݂ɂ�������Ȃ���A�l�Ԃ̖����x����_�Ƃ����̐��ƂƂ��ĕ�炵�Ă��܂����B����ȃA���X�Ɏ�̙��K�i�ق������j���Ƃǂ낫�܂��B�ނ͋��Ă������Ă������Ȃ��Ȃ�܂����B�Ȃ��Ȃ�A���X�̉ƒ{������{���q���u�n�������v�i��n���Q���߂��݁A�r�ɕ�����Ƃ����ے��I�ȕ\���j�A�A���X�̉ʎ����i�u�J�������v�͖k�C�X���G���̎R�̖��O�ł����A�u���A�ʎ����v�Ƃ����Ӗ�������B�j�̖X���͂�Ă��܂�����ł��B�g�̒����i��o���悤�ə��K���郉�C�I���̂悤�ɁA�����������悤�Ȏ�̜ԚL���A�A���X�𗧂��オ�点�܂��B

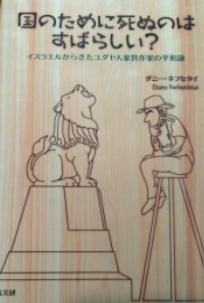

�C�X���G���̎O�̍߁A�l�̍߂̂䂦��

�@�������i�A�����A�y���V�e�A�e�B���X�E�E�E���_�j�ɑ���R�����u�O�̍߁A�l�̍߁v�Ɛ����̂̂悤�ȃ��Y���ɏ悹�Č���܂��B�i1��3�߁`2��5�߁j�k�C�X���G���̐l�����́A�����������u�G�v���Ǝv���Ă����A�����̐l�X�ւ̍����̌��t���A�͂₵���ĂĊ��������܂���B�������u�C�X���G���̍߂̍����v�́A1�͂̏������̐R���̌��t�̉��{�ɂ����������̂ł����B�E�E�E�E

�@�i��̎ʐ^�j�C�X���G���̖k���e���n�C�ɗ��u���C�I���̑��v�B

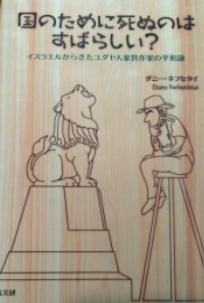

���̔蕶�`���u���̂��߂Ɏ��ʂ̂͂��炵���v�ɋ^�������

�c���Ɠ��{�̕��a�Ȗ�����z�����߂̎v���Ɗ����𑱂���

�@�@�@�_�j�[�E�l�t�Z�^�C����i�C�X���G�����炫�����_���l�j�̒����B

�@�u�₢������_�v

��2025�N10��26���i���j�@�@�@�@���� �L���q�@�q�t

�������F���i���@4��1�`11��

�@��T�A�A���̃n���X�����g��ψ����Â�����J���C�����܂����B�e�[�}�́uDV�͂Ȃ�����I�v�Ƃ������̂ł����B�u�t�̌I�����������Â���NPO�X�e�b�v�ł́A���łɒ��N���Q�ҍX���v���O�����Ɣ�Q�Ҏx���v���O�����𗼗ւƂ��đ������т��グ�Ă����܂��B

�@�܂��u���̖`���̍u�t�̈��A�ɏՌ����܂����B�u���̌��C�ł́ADV���ǂ����ċN����̂��A���̌����ƒ������ɂ��Ă��m�点����̂ł����A�킽����DV�̉��Q�ҁA��Q�҂̂��߂����ɕK�v�Ȃ̂ł͂Ȃ��āA���ׂĂ̐l�ɕK�v�ȓ��e���Ǝv���Ă���B�����ɂ���݂�Ȃ������₷���Ȃ��ċA���Ă������������B�v

�@DV�E�h���X�e�B�b�N�o�C�I�����X�́A�v�w�Ԃ���l���m�Ƃ����悤�ȊW���̒��ŐU�����\�͂̂��Ƃł����A���肪�q�ǂ��̏ꍇ�́A�u�s�ҁv�ɁA��Ђ̕����⓯���A�w�Z�̗F�l�Ȃǂ����肾�Ɓu�����߁v��u�n���X�����g�v�ƌ������ɁA����ɂ���Č��t���ς�邾���ŁA�ǂ�������҂��ア�҂��x�z���ăR���g���[�����邽�߂ɐU�����\�͍s�ׂ̖��ł��B�܂�W���A�܂��R�~���j�P�[�V�����̖��Ȃ̂ł��B�Ԉ�����W�������A��ԑ�Ȑl�ɖ\�͂�U����āA��ԑ�ȉƑ��������āA�j�Ă��܂����ꂪ�c�u�ŁA�N�ɂł��N���肤�邱�ƁA�ׂ�₷�����ƁA���l���ł͂Ȃ��Ƃ������ƂȂ̂ł��B

�@����Ȍ��C�����T�ɗ^�����Ă��������̓��i��4�́B�_���܂̃C�^�Y���̂悤�ȁA�����������܂����B���i�́A�_���ܑ���ɓ{����Ԃ��܂��Ă��܂��B�L���ł͗��h�Ȍ��т��c�����a���҂��A�u�������}�V���v�Ƃ�߂����āA�܂�ő�ꔽ�R���̗c���̂悤�ɁA�ʁX�����˂Ă��܂��B�_�͂���ȑʁX���q�̂悤�ȃ��i�ɌJ��Ԃ��₢�����܂��B�u����͐��������Ƃ��H�v�_�͑ʁX���q�̂悤�ɂȂ��Ă��郈�i�̂��Ƃ��A�j�l�x�̒��̐l�X����̂Ă܂���B���������A�Ȃ��߁A�C�Â����悤�Ɩ₢���������Ă���̂ł��B�@

�@�u�v�������_�v

��2025�N10��19���i���j�@�@�@�@���� �L���q�@�q�t

�������F���i���@3��1�`10��

�j�l���F�̕����z���}�iWikipedia���j

�j�l���F�̕����z���}�iWikipedia���j

�@���i���ɓo�ꂷ��j�l�x�Ƃ͋I���O�V���I�Ƀ��\�|�^�~�A����G�W�v�g�܂ł̃I���G���g�S��ꂵ���A�b�V���A�鍑�̓s�ł����B���|�I�ȌR���͂Œ�R���鍑��łڂ��āA�]�����鍑���Ƃ��܂����B������|�����k�C�X���G���͋I���O�V�Q�Q�N�ɖłڂ���Ă��܂��܂��B�����̐l���E����A�����c�����l�������{���ɂЂǂ��ڂɂ����A�������Ƀo���o���ɈڏZ�������܂����B�A�b�V���A�鍑�͎x�z�����l������������|�����Ƃ����߂Ă��܂��悤�ȋ��|�����ɂ���āA�L��ȗ̓y�������ƌ����Ă��܂��B

�@���̂悤�ȃA�b�V���A�̋��|������ǂ��m��l�����ɂ���ď����ꂽ���i���A���ɍ����̂R�͂̓��e�͂��Ȃ�Z���Z�[�V���i���Ȃ��̂��ƌ�����ł��傤�B�_�͖\�s�̌����s�����l�����ɁA�u�S�O����ɑ傢�Ȃ�j�l�x�͖łт�v�ƍق����������̂ł��B�����������ׂ����ƂɁA�����̗a���҂̃��b�Z�[�W�ɁA�j�l�x�̐l�����͑�l���q�ǂ����A�Ȃ�Ɖ��Ɏ���܂ŊF�A�������߂��ƌ����̂ł��B�W�`�X�߂̉��̌��t����ۓI�ł��B�w������x���w�u���C�ꌴ����I�ɖĂ��܂��B

�@

�l���b���r�z���܂Ƃ��A�Ђ�����_�ɌĂ��A���̂��̂��̈���������т��̎�ɂ��鋭�\�𗣂��B���邢�͐_�͂ݐS�������A���̌������{�����߂āA������łڂ���Ȃ���������Ȃ��B���ꂪ�����m�邾�낤�B

�@���̉��́A�_�̐S�������߂ɉ������߂̃A�s�[���s�������Ă���̂ł͂���܂���B�S��A���������̈��s���������߂�̂ł��B�_�̑O�ɐH��f���A�͂�����܂��B�l�����łȂ��ƒ{�܂őe�z���܂Ƃ킳��܂����B���́u���ꂪ�����m�邾�낤�v�_�����������l�Ԃ̖ڂɌ�����A��Ɉ��肵�߂��邨���ł͂Ȃ��B��x�͐��E�𐪕������A�b�V���A�̉����A���̐��E��n�����ꂽ�_�̑O�ɁA���S�ɓ��𐂂�Ă���M�̍����̌��t�ł��B

�@�_�͂��̌��t��S�ɗ��߂āA�j�l�x��łڂ����Ƃ��v�������܂��B�_����U���߂����Ƃ��v��������邱�Ƃ�����̂��ƃ��i���͌��̂ł��B��������_�ɂ��A�_�̖��C�X���G���̂��߂ł͂Ȃ��A�ٖM�l�̂��߂ɂ���������邨���Ƃ��ĕ`���̂ł��B�@

�@�u������ꂽ���i�v

��2025�N10��12���i���j�@�@�@�@���� �L���q�@�q�t

�������F���i���@2��1�`11��

�@��T�̓��i��1�͂���A�_�l�̖��߂ɔ[�������Ȃ��āA���R�������i�A�嗒�ɒ��ʂ��Ă��F��Ȃ����i�A�������A�F��Ȃ����i�̎p�����߂܂����B����ȃ��i��^�ɓ����o���A�Θb���A�����悤�Ƃ��Đe�g�ɂȂ�A�ł��ł��Ȃ��ă��i���C�ɕ��蓊�����ӔC���Ȃ���A���i�̐_�ɁA���i�ɑ����ċF��A��q�����������̂́A���܂��ܑD�ɏ�荇�킹�Ă����ً��̐l�X���Ƃ������Ƃꂩ��ǂݎ��܂����B

�@�{���I��Ă��郈�i��2�͂ł́A�嗒�̊C�ɕ��荞�܂ꂽ���i�́A����ȋ���?�ݍ��܂�A���̂����̒��ŎO���O�ӋF��܂��B�_�͂��̋F����Ă�������A���i�͗��n�ɓf���o����ċ~���܂����B

�@���̏o�����̒��ɁA�F��̉̂��}������Ă��܂��B���������̋F��̉̂��A���i�ɂ����̂Ȃ̂��Ƌ^��������܂��B���Ȃ��Ƃ����A���^�C���̋F��ł͂Ȃ����Ƃ́u���̒��ŁA�킽�������ԂƎ傪�����Ă����������v�i3�߁j�u���Ȃ��͖���łт̌���������グ�Ă����������v�i7�߁j�Ɖߋ��`�ł��邱�Ƃ���ȒP�ɓǂݎ��܂��B

�@�����Ƒ傫�Ȉ�a�����Q����܂��B�ЂƂ͂��̋F��ɂ̓��i���_�̌��t�ɏ]�킸���������Ƃւ̔��Ȃ���،���Ă��Ȃ����Ƃł��B���i�����̊C�ɕ��荞�܂�A����?�ݍ��܂�A�����̂��ł��������Ƃ̋A���ł���ł̒��ŁA�F�����F��ł���Ƃ͑S�R�v���Ȃ��F��Ȃ̂ł��B���������ꂪ�{���Ƀ��i�����̏o�����̂������ŋF�����F��ł���Əq��������̂ł���Ƃ���Ȃ�A�����Ɩ��������܂��B�D�̏�Ŏ������_�ɋt����Ă���̂ł��̗����N�����Ă���B�������C�ɕ��蓊����A���̗��͐Â܂�ƌ���Ă������i�ł���Ȃ�A���̎������g�̎p���F��ɍ��܂��͂�������ł��B�����ЂƂ̈�a���͂X�߁u�U��̐_�X�ɏ]���҂��������߂��̂ċ��낤�Ƃ��킽���͊��ӂ̐��������v�ł��B���₢�₢��i����A���Ȃ����ً��̐l�����̂��Ƃ�����ȕ��Ɍ������Ƃł����ł����H�ً��̐_��M���鑽���̐l������嗒�Ɋ��������{�l�͂��Ȃ��̕��ł�����ˁH���̐l�����́A���Ȃ��̂��߂Ɏ��萬���ċF���Ă܂�����ƌ��������Ȃ�܂��B

�@���̋F��̉̂͂Ȃ������ɓ����ꂽ�̂ł��傤���B�F����͂ǂ��v���܂����H

�@�u�����o�����a���ҁv

��2025�N10��5���i���j�@�@�@�@���� �L���q�@�q�t

�������F���i���@�P��1�`16��

�@���i���͋����̒��ł�12���a�����̂ЂƂɕ��ނ���鏑���ł��B���������̗a�����Ƃ͎���Ȃ�قȂ�܂��B�_�̓��i�Ƀj�l�x�ɍs���Đ_�̌��t��`����悤�ɂƖ����܂����A���i�͔��Ε����̃^���V�V���Ɍ������D�ɏ�荞�݂܂����B�Ȃ��Ȃ�j�l�x�́A���i�̑c�����ꂵ�߂�G���A�b�V���A�̓s����������ł��B���i�͐_�̖��ɋt����ē����o�����̂ł��B���i���͂���Ȕ��R�������o�����a���҃��i�Ɛ_�Ƃ̑Θb�̕���ł��B

�@���i����荞�^���V�V���s���̑D�́A�_���N�������嗒�ɍ��ɂ��ӂ������ɂȂ�܂��B�D��肽���͎��������̐_�ɏ��������߂Ȃ���A�Ȃ�Ƃ��������ł������낤�Ɛςׂ݉��C�ɓ����̂ĂĂ��܂��B�������u�����A�ǂ��ɂł��Ȃ�v�Ǝ��\�����̃��i�͂ЂƂ�D��Ŗ��肱���Ă��܂��B

�@�D�ɏ�荇�킹���l�����́A�u�N�̂����ł��̍Г�N�����Ă���̂��v���炩�ɂ��悤�ƁA�������������Ƃɂ��܂����B�吨�̐l�̒����炽�����ЂƂ�A���i�������o����܂��B���i�͎����̑f���Ǝ������^���V�V���s�̑D�ɏ�������R�����A���̑嗒�̗��R���Ɣ��܂����B�����āu�킽�����C�ɂق��荞�ނ��悢�B��������A�C�͉��₩�ɂȂ�v�Ɠ`���܂����B�����s�����l�X�̓��i�̌����ʂ�A���i�𗒂̊C�ɕ��荞�݂܂����B����ƍr�ꋶ���Ă����C�͂����܂��Â܂�܂����B���̑D�ɏ�荇�킹�Ă����ً͈̂��̐_��M����l�X�ł������A���i�̐_�Ɂu�����A���A���ׂĂ͂��Ȃ��̌�S�̂܂܂Ȃ̂ł�����v�ƋF��܂��B���̐l���������i��_�̌�S�ւƉ����߂�������S�����̂ł��B

�@����܂œǂ�ł����\���L�A���V���A�L�Ƃ͑S���قȂ��������A�S���قȂ�_�̃��b�Z�[�W�������Ă��܂��B�����̓��i�����琹���̐_�̂����ЂƂ̌����ɂ�����莨���X���čs���܂��B

�@�u�����̋��E���ɗ��v

��2025�N9��21���i���j�@�@�@�@���� �L���q�@�q�t

�������F���V���A�L�@3��1�`17��

�@�킽����������炷����Љ�́A���l�ς����l�����A�����̉Ƃ⋳��A�n��Ȃǐg�߂ȂƂ���ɂ��l�X�ȋ��E�������菄�炳��Ă���悤�Ɋ����܂��B�u���l���̍m��v�����ł͏��z���邱�Ƃ��ł��Ȃ��ۑ�i�ڏZ�҂̑����A�W�F���_�[�M���b�v�A����ԃM���b�v�A�i�V���i���Y���̍��g�A���a�E���S�ۏ�̑������A�����A�k�f�a�s�p�{�̌������ǂ������邩�ȂǂȂǁj���R�ς��A�l�X�Ȑl����������ɂȂ��Ă��鋳��A����������ڎw���ĕ��ނƂ������Ƃ��e�Ղł͂Ȃ�����Ȃ̂��Ɗ����܂��B�܂����l�Ȑl�X������ĕ������Ƃ���X�̋���̐ϋɓI�ȓw�͂��A�ꕔ�̋ɒ[�Ȏ��Ⴊ������C���[�W�ɂ���āA�n��Љ�ɓK�ɓ`����Ă����Ȃ�������[���ƌ��킴��܂���B

�@�������n�邽�߂Ɂu�_��̔��v��S�����Վi�������쏰�ɗ����~�܂��Ă���l�q�ɖڂ����܂�܂��B�쏰�́u���v���Ӗ�����ꏊ�ł��B�_�̌��ł���u�_��̔��v�����̈��S��������Ă���Ƃ����v���Z�X�ɐS�ɗ��߂����Ǝv���܂��B�擪��i�݁A�^����ɐ�ɑ��ݏo���A�����ɓ��������łȂ��A�����������Ă���̂ł��B�u�������A�}���ŏo��K�v�͂Ȃ��B�������邱�Ƃ��Ȃ��B���Ȃ������̐��i�ނ͎̂�ł���A��������̂��C�X���G���̐_������v�i�C�U���T�Q�F�P�Q�j�Ƃ����a�����̌��t�ƃp�E���́u�\���˂ɂ���ꂽ�i�܂܂́j�L���X�g�v�i�T�R���P�F�Q�R�Ȃǁj���������܂��B

�@����̋�����ނׂ����̃q���g������悤�Ɋ����܂��B�����̋��E�����z���čs�����݂́A���l�ȉ��l�ς���A�\�͓I�ɁA�ЂƂɓ��ꂷ��悤�Ȃ�����A�i�ݕ��ł͂Ȃ��A��C�G�X�̐旧���ƌ����ɐM�����āA���̃v���Z�X����������Ƌ��ɍ��ނ悤�ɁA�^����ꂽ����͂��A��������������S�ɗ��߂Ȃ���A���ӂ��n���Ă����B���Ԃ��������Ă��A���l�ł��邱�Ƃ̖L�����ɖڂ��~�ߊ�э����Ȃ���A���d�������Ȃ���A���������Ȃ���n���Ă������ƂɊ�]������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

�@�u���A���V���A�L��ǂނƂ������Ɓv

��2025�N9��14���i���j�@�@�@�@���� �L���q�@�q�t

�������F���V���A�L�@1��1�`9��

�@�_�w�Z�ɍs���ĐS��悩�����Ǝv�������Ƃ́A������������ǂ݉����čs���p���w�Ԃ��Ƃ��ł������Ƃł��B������800�y�[�W�ɂ��y�ԗ��j�����i�n���L�`�G�X�e���L�j�͈ȉ��̂R�̎��ɑΉ����Ă��܂��B

�@�@�@�_�͂����ɃC�X���G����S�l�ނ̒�����I�сA�����A�݂��т��Ė̒n�E�J�i���ɏZ�܂킹�����B

�@�A�@�C�X���G���͂��̖̒n�ł����ɐ_�ɔw���A�����邱�ƂɂȂ������B

�@�B�@���̂��ƂɁA�_�͂����ɍĂуC�X���G�������_���̒n�ɕԂ��A�M�����̏o���������������B

�@���V���A�L�͇@�̊����҂ŁA���V���A������C�X���G�����A�����ɂ��Ă��̒n���̂����̂��A�܂������ɂ��ď������ɕ��������̂�������Ă��܂��B�������\���L���j�Ƃ�������܂Ƃ߂��̂́A���Ȃ��Ƃ�700�N�ȏ��B�̎���i���Ȃ킿�o�r�����ߎ����`��������̉�����o����������j�ł���A�J�i���蒅�Ɋւ���`���╨��́A���j���L�q���悤�Ƃ�����̂ł͂Ȃ��A�C�X���G���̔ɉh�͏�ɐ_�ɑ��鈤�ƐM���A��̓I�ɂ͗��@�̏���ɂ���Ă̂ݕۂ��Ƃ��ł���Ƃ������Ƃ�l�X�ɋ����邽�߂̂��̂ł����B���̂悤�Ȏ��_�ɂ���ă��V���A�̎��ォ�牤���ŖS�Ɏ���܂ł̗��j���܂Ƃ߂��̂��\���L���j�Ƃł��B�܂�r���̗��̎���ɂ́A�����_�𗊂�ɂ��̓��̕K�v���������Ȃ����炵�Ă����l�X���A�L���Ȓn�ɍL�����Ă���x�ɖڂ�D���A�������ɓ���悤�Ƃ��Đ_�̑O�ɍ߂�Ƃ��Ă����p���`����Ă���̂ł��B

�@�@���ۂ̔��@�����Ȃǂ̌��ʂ́A���V���A�̎���ɂ͂��łɃG���R�͕��Ă�����A�A�C�̐����𗠕t����؋��͑S���Ȃ��Ƃ���Ă���A���Ƀ��V���A�̎���̃p���X�`�i�������ɂ͋}���Ȑl������������A�C�X���G���̃p���X�`�i��Z�́A�N���Z��ł��Ȃ����A���邢�͂قƂ�ǏZ��ł��Ȃ��n��𒆐S�ɍs��ꂽ�ƍl�����Ă��܂��B�i�w�V�����������T�x�Q�Ɓj

�@�@�u�����Y�X��������v�i6�A7�A9�߁j�ƌJ��Ԃ�����Ă���̂́A�܂����ʐ��E�ւƌ��������̑傫�ȕs���⋯�����傫������ɂق��Ȃ�܂���B�u���ɂ���v�ƌ����Ă�������_�̖������M���ɂ���k�ƂȂ̂ł��B

�@�u�S������������v

��2025�N9��7���i���j�@�@�@�@���� �L���q�@�q�t

�������F���ҁ@143��1�`6��

�@��SURSUM CORDA = (���e����)�S������������

�@��SURSUM CORDA = (���e����)�S������������

�@����143�҂́u�������߂̎��ҁv�i���ɂ�6�A32�A38�A51�A102�A130�j�ƌĂ����̂ł��B�����������̍߂��������A���̎͂�����A�u�����߁v�Ƃ����C���[�W�͂���܂���B���l�́u���Ȃ��̖l���ق��ɂ����Ȃ��ł��������v�i2�߁j�ƁA���u�̂悤�Ɏ���̐��������咣���đ�������͂����A�u��O�ɐ������ƔF�߂���҂́A��������̂̒��ɂ͂��܂���v�i2�߁j�ƌ��������������Ă��܂��B�����Ă܂�ŗc���q�ǂ��̂悤�ɐ_���Ăт܂��B���l�͎����̒��ɂ�����̂������Ƃ��邱�Ƃ���߁u���Ȃ��̂܂��ƁA�b�݂̌�ƂɁv�i1�߁j�ɂ������̗͂�����̂��Ɛ_�ɑS���̐M�����Ă���̂ł��B���l�ɂ͂������ꂵ���c���Ă��Ȃ��̂�������܂���B

�@���́u�܂��Ɓv�Ƃ������t�́u�G���[�i�[�v�Ƃ����P��Łu�A�[�����v�Ɠ����ł��B�u�b�݂̌�Ƃɂ���āv�́u�b�݂̌�Ɓv�Ɩ�Ă���P��́u�c�F�_�J�[�v�ł��B�V������ȊO�̐����ł́u�`�v�Ƃ��u���`�v�Ƃ�����œ��ꂳ��Ă��邱�Ƃ������P��ł��B���l�͎����ɏP���|�����̐▽�̃s���`���~������̂́A�u�_�̃G���[�i�[�i�^���j�Ɛ_�̃c�F�_�J�[�i�`�j�v�����Ȃ��ƐM���Ă���̂ł��B

�@���߂Ď��l�͋����̗̂��j�ɖڂ𒍂��܂��B�u�킽���͂��ɂ����̓��X���v���N�����A���Ȃ��̂Ȃ��������Ƃ��ЂƂЂƂv���Ԃ��A���̋Ƃ��v���߂��炵�܂��B�v�i5�߁j�����̌o�������łȂ��A��c�����̕�����ЂƂЂƂR�����A�Ǒ̌����Ă䂫�܂��B�_�̐^���Ɛ_�̋`����c�ɗ^�����u���̋Ɓv�͂ǂ�Ȃ��������B���킢�����Ȃ���A���̂킽���E�킽�������ɕK�v�ȗ͂ɏœ_�����킹�Ă����̂ł��B

�@�u���Ȃ��Ɍ������ė�����L���v�i6�߁j�Ƃ͋F��̎p���ł��B�G�W�v�g��E�o���ĊԂ��Ȃ����A�C�X���G���̖��̓A�}���N�l�ɏP���A���߂Đ푈���o�����܂����B���̎����[�Z�͋u�̏�ŋF��̎���グ�܂����B�A�����ƃt���ɘe����x�����Ȃ���A�F��̎���グ�����܂����B���ɂ����̕���Ɍ���Ă���_�̐^���Ɛ_�̋`�́A���܂��Ɋ�������n�̂悤�Ȃ킽�������̍��������J�ƂȂ��č~�蒍���܂��B�_�͐_�ɐM�����ċF�苁�߂邵���Ȃ��҂������Č��̂Ă��܂���B�����͐_�ɑS���M�����邱�Ƃ��u�����߁v�ƌĂԂ̂ł��B

�@�u�n�i�~�Y�L�v

��2025�N8��31���i���j�@�@�@�@���� �L���q�@�q�t

�������F�\���L�@34��1�`12��

�@���[�Z�̓s�X�K�̒�����̒n��]���܂����B�ڂ̑O�ɂ͓��Ɩ��̗����̒n���L�����Ă��܂��B���[�_�[�Ƃ��Ă̖��߂����V���A�Ɏ�n���A������C�X���G���̐V�����c�݂��܂Ԃ��ƐS�ɉf���j�����F��A����̖������܂��ɐ_�ɂ��Ԃ����܂��B�ڂ������܂��A���͂��������A���̐M��������120�̃��[�Z�̍Ō�̎d���ł��B

�@���S���Ă��炸���Ƃ��̏�ʂ�ǂޓx�ɁA���܂��܂Ȏv�����炵�����Ă��܂����B�_���܂͂Ȃ�ĈӒn���Ȃ낤�Ǝv���ĕ�������������Ȃ�����A�V�q�����Z�ւƐ����X�^�C�����ω�����^�C�~���O�ł̈����ۂ̔��w�̂悤�Ȃ��ƂƑ����Ă݂���A�g�߂ȉƑ��̘V���⎀�ɐڂ��Ď�n���ꂽ�o�g���̈Ӗ����l��������ꂽ��A���������S�[���ɂ����Ӗ�������̂ł͂Ȃ��A�v���Z�X�̒��ɂ���b�݂Ƀt�H�[�J�X���������l��������ꂽ��c

�@�u�B���������[�Z�͖̒n�ōK���ɕ�炵�܂����Ƃ��v�ł͂Ȃ����ꂪ�킽�������̒��ɖ₢�����Ă��邱�Ƃ��~�߂āA���ꂼ�ꂪ�v�����炵�A�܂���������������Ƃ͂ƂĂ���ł��B

�@�킽���͋���̗��j���w�Ԓ��ŁA�j�������ƌ�����悤�ɂȂ邸���ƈȑO����A�l����_�Ɍ����悤�ƁA�_�w���ɐЂ�u���������̐�y����ɂ������Ƃ�m��܂����B�����ł��邾���Łu�_�w���w��ł��A��������E�ɂ͏A���Ȃ��Ǝv���Ȃ����v�ƌ����Ȃ���A������Ɩ�������Ă���n���Ƃ͌����Ȃ��悤�ȍr���Ő_�Ɏd����l���𑗂��ė����f�G�Ȑ�y�����ɂ��o����Ă��܂����B���Ɩ��������̒n�́u���邾���œ���Ȃ��Ƃ���v�ŁA�����͓���Ȃ�����ǁA���̒n�ɐ�����l�����ւ̏j�����F��A�r���ɂ���l����������̂ł��B����Ȑl��������킽�������͏j�������A��������Ă���̂��Ǝv���܂��B

�@���A�킽�������̎���ɂ��u���邾���œ���Ȃ��v�Ƃ������Ă���l����������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B���[�Z�͂���Ȑl�����Ɍ��Ă邱�ƁA�ڂ����炷���Ƃ����������������_�ɗ^�����Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

�@�u���x�ł����x�ł��v

��2025�N8��24���i���j�@�@�@�@���� �L���q�@�q�t

�������F�\���L�@30��1�`4�E11�`20��

�@�ڂ̑O�Ɂu�j���Ǝv�i1�߁j���u����Ă���B�u���̂��ƍK���A���ƍЂ��v�i15�߁j�u���Ǝ��A�j���Ǝv�i19�߁j�ƌ����������A�_�́u�j���v��I�ю��悤�ɂƁA���x�����x���Ăт�����B�l�͂ǂ��炩�ЂƂ�����I��Ő�������̂Ȃ̂��낤���B�킽������������Ă��邱�ƂȂ̂�������Ȃ��B�����������u�j���v��I�Ԃ��낤�B�u�v��I�Ԑl�Ȃ���͂����Ȃ��E�E�E����Ȃ̂ɋ����́u�j���v��I�Ȃ����A�J��Ԃ��u�v��I��ł��܂��l�X��`���B�Ȃ�Ƌ����Ȃ��Ƃ��E�E�E�B

�@��T���c��炳��̃��b�Z�[�W�ɁA���ČR�C�������̃}�C�N�E�w�C���Y���Љ�ꂽ�B�ނ́A�ێ�I�ȃv���e�X�^���g��������炷�ē암�W���[�W�A�B�}���G�b�^�ɐ��܂��B�q�ǂ��̂��납��R���͍ł��g�߂ȃq�[���[�������B�������I�����������I�Ɠ���A������邱�Ƃ����A�����̎g���Ƒ������Z���ƌ�A�C�����ɓ����B�C�����͐V��������12�T�Ԃ̓��ʃv���O�������{���B�����Ȃ�������E�Q���邱�Ƃ��ł���悤�A�O��I�ɒ@�����܂��̂��B�ނ�28�̎��C���N�푈�ɑ����A�����̖��Ƃ��P���A�j��B�u�e�����X�g�Ƃ̐푈�ƌ����Ă�������ǁA�������e�����X�g�������v�Ɣނ͌��B������q�ǂ������̋������Ԑ��������痣��Ȃ��B���͂����������B�ޖ���͉��Q�҂o�s�r�c�ɋꂵ�݁A�����a�ŋꂵ���Ԃ����l�����������B

�@�u�����鍑����邱�Ɓv���u������҂́A�u�j���v��I��ł����͂��������B�������ނ͎������I���̂́u�j���v�ł͂Ȃ��u�v�������ƋC�Â����B�킽�������̖ڂ́u�j���v���u�j���v�ƔF���ł��Ȃ��̂��낤���B�I�т����Ȃ��͂��́u�v����ɂ��Ă��܂��̂͂Ȃ����B

�@�\���L�����u�j���v�Ɛl���l����u�j���v���Y���Ă���B�_�����Ԉ��͂Ȃ��Ȃ��l�ɓ͂��Ȃ��B�_�ɂƂ��Ă��ꂱ�����u�v�B�܂肷�łɐl�ɂ́u�v���I��Ă��܂��Ă���̂��낤�B������_�͂����������āu�j���v��I�ђ����悤�Ɍ��|���Ă���̂��B������_�͉��x�ł����x�ł������オ��ĂԁB10000�߂ł�10001��ڂ����邱�Ƃ�M���āA�������B

�@�u�j�R�f���̌���Ɓc�v

��2025�N8��17���i���j�@�@�@�@���c(����) ���@����

�������F���n�l�ɂ�镟�����@3��1�`15��

�@���͌��݁A���{�L���X�g������̋X��p��������ŗ�q�Q�������Ă�����Ă��܂����A���q�t��S������J����ԁA�u����Ől�ԂɂȂ�Ȃ����v�ƌ����܂����B����́A�̑�]���O�Y�����q�ׂ�Ƃ���́u�X�����{�l�v�̍Ċm�F�ł����B

�@�����̃��b�Z�[�W�͎����g�������N�̐U��Ԃ肩��ł��B����ڏZ�̂��������̓R���i��@���ЂƂŁA���̉Q���ɂ������A�Ζk�ȕ����s�̖q�t�����E���̃N���X�`�����F��悤�ɋ��߂����J���ȁw�i�L���X�g�́j���a�Ƃ́A�Ђ��⎀�������������菜����邱�Ƃł͂Ȃ��A���������Ђ��⎀�̂������ɂ��鎞�ɗ^�����镽�a�̂��Ƃł��B�x

�@�u�Ђ��⎀�̑����ɂ���v�B���́g����h�����̂悤�ȏ��ɂ������^�������葱���Ă��邱�ƂɁA�C�Â��܂����B�R���i���搂������̍��̐����E����� �g�O�ɒu����Ă�������h�u���@�ԊO�n�v�ł����B����������́A���������̍��̐����̕s��ׂƍ��ʂ������ł���A���������߂��܂��B

�@�C�Â��Ă��܂����ȏ�A���̐M�݂̍���͕ς����܂����B�Ƒ��ʼn���ł̐����ƕ��a�������Ƃ��ɂ����Ă��炤�Ȃ��ŁA���ɂƂ��āA�_�ȊO���҂��_�Ƃ����u��ɗ����Ԃ�v�A�܂�u������x���܂��v�Ƃ������Ƃ������܂��B�l�ԂɂȂ�Ȃ����A�Ƃ������t�Ƃ����������Ă��܂��B���ꂪ���̎��́A�j�R�f���̊��]�ł��B

�@���n�l���R�͂Łu�삩�琶�܂ꂽ���́v�ł͂Ȃ��ƔF�߂�ꂽ�j�R�f���A�C�G�X�l�ƃY���Ă��܂��Ă��܂��B��������������o�����Ă��܂��B��ɂ��Đ��E�đn���������ł͗����ł��Ȃ������j�R�f���́A�C�G�X�l�ɂ��������Ă��܂��܂��B11�߁u���Ȃ������͎������̏�������Ȃ��B�v

�@�C�G�X�l�����������j�R�f���̊��]�A���܂�ς��E�Đ��E�đn�����e�[�}�ł������j�R�f���́A�C�G�X�l�̖����̌���ɗ�����܂��B�j�R�f���̗�̊����͖������ꂽ�̂ł��傤���B��]�͂���܂��B�g�k���s�^3�F19�`20�u������A�����̍߂��@��������悤�ɁA�������߂ė����A��Ȃ����B�������āA��̂��Ƃ���Ԃ߂̎����K��A��͂��Ȃ������̂��߂ɒ�߂Ă���ꂽ�A���V�A�ł���C�G�X�����킵�Ă�������̂ł��B�v

�@�u�͂��߂̂��`���ہI�v

��2025�N8��3���i���j�@�@�@�@���� �L���q�@�q�t

�������F�\���L�@5��1�`5��

�@�G�W�v�g�œz��Ƃ��Đ����Ă����l�X�����R��^�����A�V�i�C�i�z���u�j�Ő_�ƌ_������т܂����B�����40�N�O�̐e�̐���̏o�����ł����B�̒n��ڂ̑O�ɂ��āA���߂Ď������ƂƂ��āu�����v�u���A�����Łv�_�̑O�ɗ�������A�ЂƂ�ЂƂ肪����Ă��܂��B���[�Z����o�g���������A���̏d�݂����̎�ɃY�V���Ɗ����Ȃ���A�_�̌��t�̂ЂƂЂƂɐ����铹���m�߂鏑���u�\���L�v�ł��B

�@�킽�������͂��̏������A���80�N�́A����8���ɁA�����悤������Ă��܂��B�ς���Ă�������̏̒��ŁA�����ꂽ���t�i�|�Ɩ@�j�ɁA�킽���������������L����Ă��܂��B�킽�����������̃o�g��������������A���̎���ɐӔC�����Ĉ����p���ł������������w�ю���Ă����܂��傤�B

�@�u���a�w�̕��v�ƌ�����m���E�F�[�̃��n���E�K���g�D���O�́A���a�̔��́u�\�́v�ł���A�u�\�͂̕s�݂��������a�ł���v�Ƙ_���܂����B�K���g�D���O�͖\�͂Ƃ����T�O���u���ړI�\�́v�u�\���I�\�́v�u�����I�\�́v�Ƌ敪���܂����B�l�ɒ��ړI�E�����I�Ɋ�Q��������\�͂����łȂ��A�n���A�o�ϊi���i�o�ύ\���̕s�����j�A���ʁi�l��A�W�F���_�[�A�@���Ȃǁj�A���j��A�l���N�Q�ȂǁA�Љ�̒��ɍ\��������Ă���ԐړI�Ȗ\�͂�A�����𐳓������邽�߂ɗ��p����镶���̏����ʂ����u�\�́v�Ƃ��Ė��w�������̂ł��B

�@���̂悤�Ɂu���a�v���Ƃ炦�������A�킽����������������80�N�̉ۑ�A���������ׂ��\�͂��킽�������̎���ɁA�킽�������̒��ɂ��͂����茩���Ă��܂��B�킽�������͂ǂ����畽�a���n�߁A���g�݁A�L���Ă������Ƃ��ł���ł��傤���B

�@�u�͂��߂̂��`���ہI�v�S���ڂ��Ԃ��Ă���ق�̂킸���Ȍ��ɁA���ꂩ�������ł��O�ɕ���i�߁A���ꂩ���S�ɕ߂܂��Ă�������߂Ȃ��ŁA�\�͂��瓦���o���A���R�ƕ��a�ւ̓�����������ɕ���ł����܂��傤�B

�@�u���o�̖ڂɊw��Łv

��2025�N7��27���i���j�@�@�@�@���� �L���q�@�q�t

�������F�����L�@23��1�`12��

�@�����L22�`24�͂ɂ́A���[�Z���A���V���A���A�Վi�E���A������������p�����G���A�U�����A�C�X���G���̖����o�ꂵ�܂���B�����ɂ͑������̂ӂ���Ƃ���o�ꂵ�A��ȃT�C�h�X�g�[���[��W�J���܂��B

�@���A�u�̃o���N���́A�C�X���G�������̃A�����ƁA�o�V�����Ɉ����������Ƃ�m�苰��A�x�I���̎q�o�����Ƃ����肢�t�ɃC�X���G��������Ă��炨���ƍl���܂��B�o���N���͎g�҂��o�����̂��ƂɌ��킵�܂����B�_�̓o�����Ɂu�ނ�ƈꏏ�ɍs���Ă͂Ȃ�Ȃ��A���̖�������Ă͂Ȃ�Ȃ��B�ނ�͏j������Ă���̂��v�ƍ������̂ŁA�o�����͗v����f��܂����B���������͒��߂��܂���B����Ȃ�g�҂����킵���肵�܂��B�o�����͂�����x�_�ɕ����u�����Ĕނ�Ƌ��ɍs�����悢�B�������킽�������Ȃ��ɍ����邱�Ƃ������s��˂Ȃ�Ȃ��B�v�Ɠ������o�����܂����B

�@�Ƃ��낪�Ȃ����_�͔����g�̌����������ݎg���Ƀo�����̍s������ӂ������܂��B�������o�����ɂ͂��ꂪ�����܂���B�o�������悹����̓o�������ݎg���ɎE����Ȃ��悤3�x�����̓�������܂������A�o�����͓{���Ă��3�x�ł��܂����B�_�Ɍ����J���ꂽ�����u�Ђǂ��I3�x���킽����łƂ́B�v�ƌ����ď��߂ăo�����̖ڂ͊J���A�ݎg���������܂����B�o�����͎����ɂ͌����Ă��Ȃ����Ƃ��قȂ闧�ꂩ�猩���A�����Ēm�炸�m�炸�̂����Ɏ���Ă��邱�Ƃ������w�̂ł��B

�@����͂܂��o�����ɗ^����ꂽ��g�ł��B�_���j������҂���������Ƃ͂ł��Ȃ��B�_���j������҂����ɂ͖ڂɌ����Ȃ��łт������ӂ������Ă���B���̂��ƂɋC�Â��ɂ͂����ЂƂ̗��ꂩ��A�J���ꂽ�ڂŌ���K�v������̂ł��B���̔�g�ɋC�Â����o�����̓C�X���G�����j�����铹���������ɂ͂Ȃ��Ƃ������Ƃ��͂����藝�����܂����B�����č��x�͖ڂɌ����Ȃ��łтɌ��������Ƃ���o���N������̖ڂ̃o���������̂ł��B

�@�v�������Ȃ����݂���x����ꂽ��A���ꂽ�肵�Ă��邱�ƂɋC�Â����Ƃ́A�v�������Ȃ��j���ł���Ɠ����ɁA�킽���������v�������Ȃ����҂��j������҂Ƃ��ď�����Ă��邱�ƂɋC�Â�����܂��B

�@�u���s�̗��j�Ɋw�ԁv

��2025�N7��20���i���j�@�@�@�@���� �L���q�@�q�t

�������F�����L�@13��1�`3�A17�`20��

�@�킽�������͂ЂƂ�ЂƂ�ɐM��^�����Ă��܂����A���ꂼ�ꂪ�o���o���ɕ���ł���̂ł͂Ȃ��A����Ƃ��������̂Ƃ��ċ��ɕ���ł��܂��B�킽�������͋���Ƃ��������̂ŁA����̍r�������ɕ��ނ悤�ɓ�����Ă���̂��Ǝv���܂��B���[�_�[�𗧂āA�ړI��ڕW���߁A�݂��̕�����j�����F��x�������͂����킹�Đi��ł����܂��B����ɍl�����≿�l�ς��قȂ鑼�̋����̂�l�X�����鎞�ɂ��A�ǂ̂悤�ɐڂ��A�ւ���Ă������炢���̂��A�Y�݂Ȃ�����ۑ����荇���A�F�荇���āA�����̂�i�߂Ă����܂��B�����ɂ͑召���܂��܂Ȏ��s��߂������܂�܂��B���ꂪ�킽�������l�ԂƂ��̋����̂ł��傤�B�����炱������Ȏ��s��߂��̉ߋ�����w�Ԃ��Ƃ͉�������Ȃ��Ƃł��B

�@�������召���܂��܂Ȏ��s����Ă��܂��B�����L13�`14�͂ɂ́A�C�X���G���̖���40�N���̊ԁA�r���𗷂��邱�ƂɂȂ������R�A�o�G�W�v�g������l���オ�̒n�ɓ��邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ������s�k���L����Ă���̂ł��B����܂œ�������Ă����_��M���邱�Ƃ��ł����A�s���s����������[�_�[�ɂԂ��A���̍߂��w�E����Ă��A�܂��������߂邱�Ƃ��ł����A�j�łւƌ������Ă��܂��܂����B���[�Z�̐��~�ɂ�����݂������d�Ȑ푈���������A�ł��������ꂽ�̂ł��B

�@13��2�߁A17�߂́u��@�v�Ɩꂽ�g�D�[���Ƃ������t�́A�u�T������A�������A��������v�Ƃ��������ƍL���Ӗ������邻���ł��B�_���g�D�[�����Ȃ����ƌ������̂́A���[�Z���w�������悤�ȈӐ}�ł͂Ȃ������̂�������܂���B�ǂ�Ȑl�X���Z��ł���̂��A�ǂ�ȂƂ���Ȃ̂��A����������������ďo��Ȃ���A�����Ă��炢�Ȃ���A�ǂ��ɓ����čs�����炢���̂��ƒT�����Ȃ����ƌ����Ă����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

�@���ۂɃC�X���G���̃J�i���蒅�̗��j�I�ߒ��́A���V���A�L�����悤�ȑS�C�X���G���ɂ����I�ȋ����s�ׂƂ����̂͋��\�ł���A�e���������ꂼ��قȂ���@�ɂ��A���鎞�͐퓬�s�ׂɂ���āA���鎞�͕��a�I�ɁA�蒅���Ă������Ƃ̐��_�����L����Ă��܂��B�i�w�V�����������@�x���j

�@�u�����t�]���Ȃ����`�����������v

��2025�N7��13���i���j�@�@�@�@���� �L���q�@�q�t

�������F�����L�@11��1�`15��

�@�c���q�ǂ������ɑ�l�C�̃q�[���[�E�A���p���}���̍�҂�Ȃ�����������ƍȃm�u��������f���ɂ���NHK���h���u����ς�v�B��n���畜����������4�N�Ԃ�Ƀm�u�ƍĉ�܂����B�푈�̃C�f�I���M�[�Ɋ������܂�u�����̊�(������)�v�Ƃ��Ă͂₳��Ď������������A����Ȏ����ɐ[�������Ă����m�u�ɁA���͌����܂����B�u���`�Ȃ�Ă��̂�M�����Ⴂ���Ȃ��B����Ȃ��̂͊ȒP�ɂЂ�����Ԃ����B�ł��t�]���Ȃ����`������Ȃ�A�����͂�������������B�v

�@�q�ǂ��̍����炸���Ɓu�����������[�v�i���m�قŎ㒎�j�ƌ����Ă������ł������A�푈�Ƃ����Ɋ������܂ꂽ�l�����������̖ڂł܂������Ɍ��߁A�����Ȃ�ɍl�������āA���ǂ蒅�����l���ł����B���̍l�����A���p���}�����Y�݂������ɂȂ��Ă����̂ł��傤�B

�@�����L�́A�G�W�v�g�œz��ɂ���Ă����C�X���G�����A�_�����[�Z������p���ē����o���A�̒n�ւƗU���A���R�ւ̓��̂�̂͂��ł����A�����ɂ��ȒP�ɋt�]���Ă��܂����`���`���o����Ă���悤�Ɏv���܂��B�ߍ��ȃt�@���I�̎x�z����E�o���A���R���͂��̃C�X���G���̖����A�s���s���^���^���Ő_�ƃ��[�Z�ɔ��R���܂��B�����Ă���ɕ���A���������Ɠ{��̉�R�₷�_�B�Ԃɗ������ꂽ���ԊǗ��E�̂悤�ȃ��[�Z�̓w���w���Ŏ㉹��f���܂���܂��B

�@�P���ɐ}�������ꂽ�l�X�ɁA�u�_�̐��`�v���_�̖��ւ̖\�͂Ƃ��ĐU����Ă��܂��B�푈�𐳓����������{���A�����̎�҂̖��▯�Ԑl�̖����y�����邱�ƂƂ����Ă���悤�Ɏv���܂��B�\�͂̐������́A�ȒP�ɓ����ɂ���������̂ł��B

�@�܂�����܂ł̓��[�Z�A�A�����A�~���A���̂��傤�������`�[���Ŗ����Ă��܂������A���̌ヂ�[�Z�ւ̈�ɏW�����i�݁i12�́j�A���ꂪ���V���A�ւƎp����Ă����܂��B���̗���̓J�i���̒n�ւ̐i�R�����͂Ɍ��h��ꂽ���̂Ƃ��A�c�_�̗]�n��r�����Ă����܂��B

�@�����������[�̋����푈��̌����ċC���t�����u�U��̐��`�v�B�킽�������́u�^�̋`�v���C�G�X�E�L���X�g�̎��Ƃ��̐����l�ɂ���Č������Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B

�@�u�r���ɂāv

��2025�N7��6���i���j�@�@�@�@���� �L���q�@�q�t

�������F�����L�@9��15�`23��

�@�킽�������Ƒ��́A�q�ǂ����������������A�悭�L�����v�����܂����B����̊F�����q�ǂ������̒��Ԃ₻�̉Ƒ��ƍs�����Ƃ�����܂������A�����{�B���B����킽�������Ƒ���K�˂Ă��Ă���������X�Ɩk�C���̎��R�i����L�����v�����邱�Ƃ�����܂����B

�@�킽���͓����A����������Ԃ�������L�����v�͂ǂ����y�����̂��Ǝv���Ă��܂����B�ł�����A�s�ւŎ�Ԃ������邩�炱���A�q�ǂ��������܂߂Ă݂�Ȃŗ͂����킹��K�v�������āA�e���r���A�d�q�Q�[�����A�d�b�����[�����Ȃ����ŁA�_���܂�����ꂽ���E�𖡂키���Ƃ��ł���ƋC�Â��܂����B�܂������ɂ���l�Ƃ����Ղ�̎��ԂƋ�Ԃ����L���āA���i�C�Â��Ȃ������p�����������A��������Θb�����邱�Ƃ��ł��܂��B

�@�q�ǂ������͂����Ƃ����Ԃɑ傫���Ȃ��Ď��Ԃ�����Ȃ��Ȃ��āA�L�����v�������Ă��ł��Ȃ��Ȃ��āA����Ȏ��Ԃ������ɋM�d���ґ�Ȃ��̂ł��������������܂����B

��l�ɂ��q�ǂ��ɂ��A���͕s�ւŖʓ|���������Ƃ������ł���Ă݂�A���͂��Ă���Ă݂�A����Ȓ�����w�ׂ邱�Ƃ͖����ɂ���̂ł��傤�ˁB

�@�u�����L�v�̃w�u���C�ꐹ���ł̃^�C�g���́u�r���ɂāv�ł��B�G�W�v�g��E�o�����C�X���G�����̒n��ڎw���ė�������40�N�Ԃɂ��ċL�������̂ŁA�C�X���G���̐l�����͂��̍r���ł̑̌�����w���ƁA����������Ƃ��Ɍp�����悤�Ƃ����̂ł��B

�@�r�����s���ނ�̖��j�͐_�ł����B�����ɕ������Ƃ��ł���j��������60���l�A��퓬�������킦���200���l���炢�̌v�Z�ɂȂ�ł��傤���B�V��j�����݂́A�킪�܂܂ŊԈႢ�̑����G���Ȑl�B�̌Q�ꂪ�A�ǂ�ȕ��ɍr���𗷂��āA���������ɖ{���ɑ�Ȃ��Ƃ͉������w�ю���čs�����̂��B�₳�ꂽ�L�^�̒f�Ђ���A21���I����킽�������͉����w�ׂ�ł��傤���B

�@�u�R�C�m�j�A�|�_�������������|�v

��2025�N6��29���i���j�@�@�@�@���� �L���q�@�q�t

�������F�t�B���s�̐M�k�ւ̎莆�@4��2�`20��

�@���@���Ă��閺����u�E��̐�y����ɐ��肷�܂��Ă��������ɗ��Ă��ꂽ(��)�v�Ƃ���Line������܂����B�o�ł͂Ȃ��ĕ�ɂȂ肷�܂�����̐�y������̂��Ǝv���A�ƂĂ��S�������肪�����ł��B����̂��ƂŎq�ǂ��̂��ƂƂȂ�Ǝ����̎��ȏ�Ɏv���ς��X�������߂Ď��o�������Ă��܂��B�e�Ƃ��ē��R���Ǝv���u�e�Ƃ��ē��R�v�̐��̂ɂ��Ă�畏��������Ă��܂��B�ЂƂ�̐l�̐l�����x���A�������铭�����u�e�v��u�Ƒ��v�ɕ����߂Ă��܂��X���������Ȃ��Ă��Ă���Ǝv������ł��B�q�t�̎d���́A�l�␢�̒��̉h�͐����A�ߊ삱�������Ɋ��Y���F�邱�Ƃ��ƍl���Ă���̂ł����A���@��������Ă��鋳�����K�˂邱�Ƃ��F�߂��Ȃ����Ƃ������Ȃ��Ă��Ă���̂ł��B�����������͂킽�����Ƒ��ɐ��肷�܂�����g���܂��B�������Ȃ�ׂ��Ȃ炱��Ȏ�͎g����������܂���B�q�t�Ƃ��đ���U���Ĉ�Âɂ͂ł��Ȃ��F��̓���������������ł��B

�@�u�l�m����_�̕��a���킽�����������v�Ƃ����p�E���̌��t�́A�M��F��́A�Љ�I�ɔF�߂��Ă��邱�Ƃ͈̔͂��āA���l�ŁA�L���ŁA�[�����̂��ƌ����Ă���̂��Ǝv���܂��B�p�E�����g���l���̊�@�̂������Łu�l�m����_�̕��a�v���o�����A��܂��ꂽ���炱���A��������Ȃ�����A��]�����킸�A���R�ł��B�_�͂킽�������̑z����āA�킽�������̂��߂ɓ����Ă��������Ă���A�킽�������̌��E���Đ_�̕�����˓����Ă�������Ƃ������Ƃł��傤�B

�@�킽�������͂��̐_�̂Ƃ���ё҂��]�ރR�C�m�j�A������Ă���̂ł��B�R�C�m�j�A�́u�����v�Ɩ�邱�Ƃ������̂ł����A�����̒��ɂ͖L���ȃR�C�m�j�A�̃C���[�W������Ă��܂��B�����̉ӏ��ł́u�ꂵ�݂����ɂ���v�i14�j�A�u���̂̂����v(15)�Ɩ�Ă��܂��B���������������ċ��͂�����A�N���̓���������������A�����鋳���A��̓I�ȉ����ɂ���Ĉ�Ă��A����ɕ����������Ă����̂ł��B

�j�l���F�̕����z���}�iWikipedia���j

�j�l���F�̕����z���}�iWikipedia���j